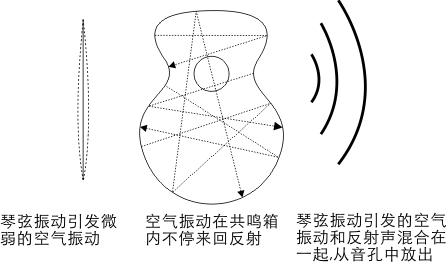

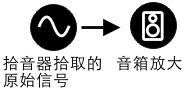

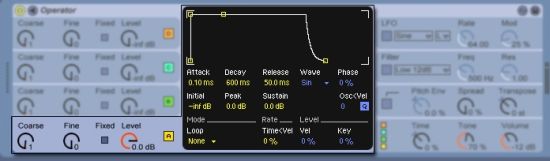

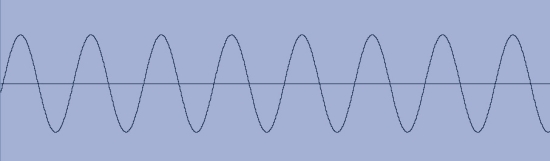

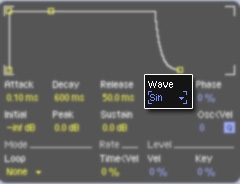

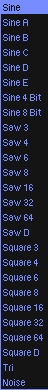

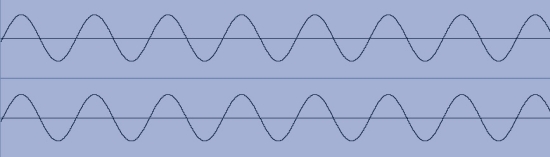

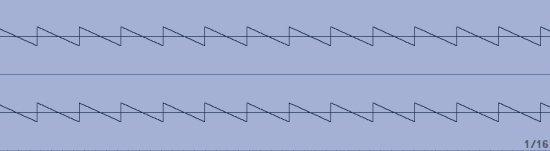

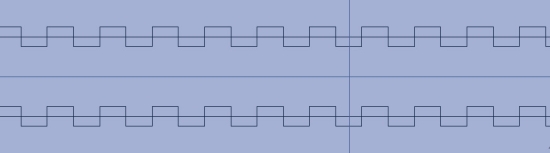

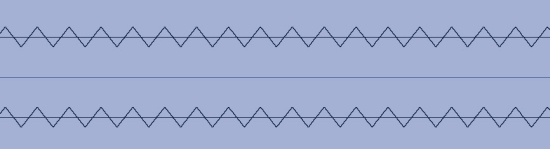

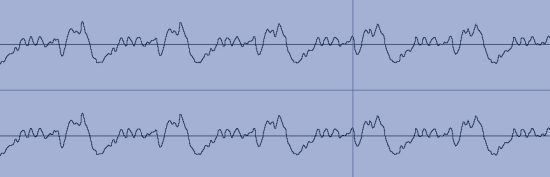

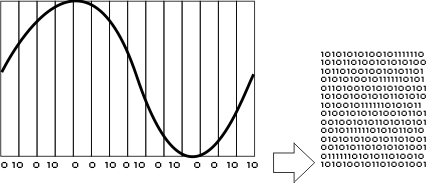

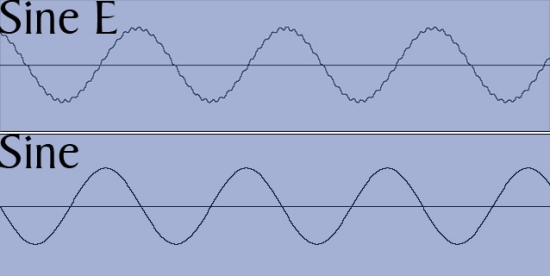

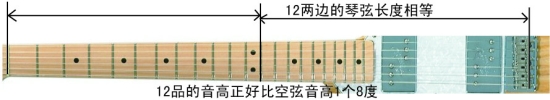

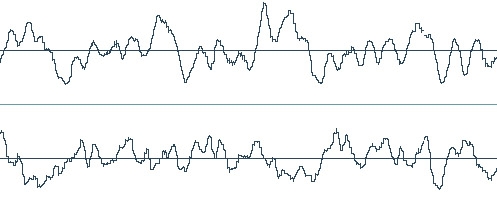

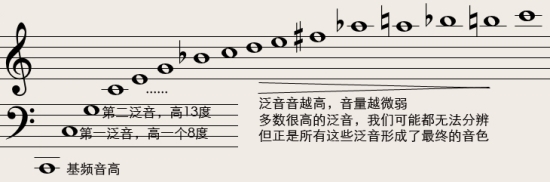

在「樂器和我們」章節中,我們將樂器發出聲音的過程簡化為3個步驟: 琴弦振動->箱體共鳴美化和放大->麗化 當然你在彈奏吉他的時候根本不會意識到這個過程的存在,因為你對這一過程是無法加以任何干涉的,除了麗化之外。 但是使用軟樂器的時候,我們就可以全面參與整個發聲的過程,在這種情況下,你控制的不再是一件樂器,而是「聲音」。 軟樂器的發聲流程也一樣可以簡化為:原始信號->處理->麗化。 每一個軟樂器都有相應的模塊專門用來產生原始信號,相當於軟樂器的琴弦振動,然後再經過後面的處理,形成最終的聲音。 今天我們要說的就是軟樂器用來產生原始信號的模塊。 我們將使用Ableton Live中的4個軟樂器作為學習的起點。Live裡提供了4個優秀的軟樂器,這四個軟樂器將是這本書的學習重點。因為Live裡的這4個軟樂器包含有軟樂器中最核心的內容,而且都被賦予一種極為簡潔的操控界面,成為學習最為容易的軟樂器。 我們將從Live裡的Operator這個軟樂器開始我們的學習。關於怎樣使用Live,請參見《Ableton Live5.2嚮導》,發佈於MIDIfan網站;及Ableton Live6的視頻教程,發佈與MIDIfan網站。 上圖標注的部分就是Operator這個軟樂器用來產生原始信號的模塊。Operator中一共有4個這種OSC模塊。 用來產生原始信號的模塊被稱為Oscillator--振蕩器。 演奏C3,你會聽到一個很均勻的聲音。這個聲音在你按下琴鍵的時候開始響起,在你鬆開琴鍵的時候立即中斷。演奏其他的音符,你會聽到Operator發出的聲音會隨你演奏的音高的不同而發生變化,發出準確的音高。 OSC用來產生各種波形,同時OSC會按輸入音符的高低來調整振蕩波形的頻率,發出正確的音高。 所有軟樂器的OSC都有一個參數用來調整輸出的頻率。在Operator裡這個參數是Coarse: 這個單詞的意思是「粗俗的/下等的」,使用這個單詞表示音高調整的軟樂器我僅僅見過兩個。多數軟樂器中使用的單詞都是:Pitch(音調)/Ratio(比率)這兩個中的一個,都是和「音調」沾邊的詞。 調整這個參數,可以讓OSC的音高發生變化。比如Coarse設置為1的時候,你在鍵盤上彈奏C3,OSC就會發出C3的標準音高,但是當你設置為2的時候,你彈奏C3,OSC就會發出C4的音高,提高了一個8度。其他所有的音也都會提高一個8度。 每一個軟樂器的OSC用來設置音調的參數的工作模式都不太一樣,這將在每一個軟樂器的「全面擊破」環節中分別進行描述。通常使用的模式是: 1、自然泛音模式。1代表標準音高,0.5是低8度,2是高8度。但是3不是高兩個8度,而是高13度。具體細節請參見後面的關於「自然泛音」的說明。Operator就使用這個模式。 缺省狀態下,Operator的OSC發出的聲音是一種叫做「正弦波」的波形。 什麼是波形? 波形是一種隨時間發生變化的電壓。發送這個不斷變化的電壓到音箱,音箱就會發出相應的聲音。比如正弦波隨時間會發生這樣的電壓變化: 對於「波形」這個概念瞭解這麼多就足夠了,你應當將注意力集中到各種波形的聲音特徵上。 常見的波形在Operator中都可以看到,點擊這個地方: 你就可以看到Operator提供的基本波形: 先切換到如下幾個波形,聽一聽這些波形的聲音特徵: 現在,請在Live裡做一個試驗。 在Live裡增加一個新的音頻軌,將其Audio From設置為裝載有Operator的MIDI軌,將Operator軌和新建的音頻軌都設置為錄音狀態。 點擊音頻軌上的第一個Clip的錄音按鈕,開始錄音後按下電腦鍵盤上的a鍵,維持一秒左右,按空格鍵停止錄音。 如果你做上述操作時遇到困難, 這樣我們就在Audio軌裡錄製了剛才彈奏的聲音。 使用上述方法,我們可以方便地檢測每一個Operator裡使用的原始波形的電壓變化模式。 Sine: Saw D: Square D: Tri: 我們聽到的是四種完全不同的聲音類型。Sine這種波形發出的聲音很溫和,Saw D和Tri就顯得比較刺耳,而Square D聽上去完全像是一種失真的聲音。 這是四種最常用到的波形。這些波形發出的聲音有一個很明顯的特徵你一定會注意到,就是,它們的聲音幾乎沒有任何使用價值。因為它們的聲音都顯得太過純淨、平穩,聽上去毫無生氣。 但是理論上講,聲音合成技術就是從這四種波形開始,然後去合成出其他所有的波形的。 就完全可以用這四種波形合成或模擬出來。 根據每一個波形的形狀,這些波形的名稱分別是: 其他的波形都是上述四大類波形的派生波形,和原生波形只有很微妙的差別。 說到這些波形,就必須要瞭解一下「模擬」信號和「數字」信號的區別。 對這兩種信號,你不必作過於深入的瞭解。只要知道它們之間本質的不同就可以了。 「模擬」這個詞很容易使初學者和「模仿」、「仿造」等這樣的概念混淆,因為多數初學者根本不可能知道這裡的所謂「模擬」到底模擬的是什麼東西。模擬信號就是電路板上流動的信號(電壓變化),是對空氣振動波形的直接模擬,所以被稱為是「模擬」信號。所以需要特別強調一下,在電子領域裡,「模擬」是英文裡的Analog一詞的對應翻譯,這個翻譯並不準確,但是已經成為了行業標準。你在下文中看到「模擬合成器」的時候不要把「模擬」一詞理解為「模仿」一類的意義,這對你沒有任何幫助。你只要記住「模擬」在這裡僅僅是指一種信號處理方式。這個概念主要是對應數字方式提出的。 數字信號是數字化後的模擬信號。把模擬信號的電壓變化作很精密的切割,然後把每一個切割點的電壓值記錄下來,這樣就形成了隨時間變化而變化的一系列數字(而不再是直接的電壓變化)。 這樣就把模擬信號變成了數字信號。處理數字信號的設備的電路板上流動的也是電壓變化,但是和模擬信號不同的是,數字信號的電壓只有兩個狀態,高電壓和低電壓,也就是1和0。所以這種電壓變化就已經不再是對「聲波」的直接模擬了。 電腦裡、MP3里、或其他任何數字音頻設備裡保存的音樂都是數字格式的,而在磁帶和膠木唱片中保存的是模擬信號。 我們是無法聽到數字信號的。要讓數字信號發出聲音,就必須進行反方向地轉化,即把數字信號再次轉化為模擬信號,然後用模擬信號去推動音箱發出聲音。 這個過程稱為A/D轉換和D/A轉換。A和D是Analog和Digital的縮寫。 你也許會問把模擬信號變成數字信號有什麼好處? 那麼請想像一下這種情況。現在地上有十堆沙子,如果我們想知道哪一堆最重,最有效和準確的方式莫過於我們為每一堆沙子作一個編號,然後稱出每一堆沙子的重量值。這樣我們就得到了一系列數字。現在我們就可以忽略沙子了。直接使用這些數字,我們不僅可以方便地知道哪堆沙子最重,我們還可以進行更複雜的處理。比如按重量排序、瞭解哪幾堆一樣重。甚至更複雜,比如怎樣混合這些沙子才可以得到兩堆完全一樣重的沙子等等。如果不進行數字化,這些處理是根本做不到的。 模擬信號在數字化後,可以進行非常複雜的處理。而使用純粹的模擬信號方式進行這種處理就會很麻煩,而且更糟的是,幾乎沒有靈活性。 我想關於模擬信號和數字信號瞭解這麼多就足夠了。因為使用軟樂器的過程中,完全可以用數字化方式去理解一切內容。 這就如同電腦操作系統已經進入Windows時代,你就完全沒有必要再去學習DOS了。 學習了模擬信號和數字信號的概念,我們再來看Operator裡提供的其他的波形。除了Noise外,其他的波形都是上述四個主要波形的派生波形。Operator裡提供的 這些波形是一些經典的模擬合成器所產生的波形。這些模擬合成器的使用範圍很窄,有一個很重要的原因是這些合成器體積都很大,而且使用起來相當麻煩。 由於技術方面的原因,模擬合成器不可能製造完美的四種主要波形。它們製造的波形多多少少有些不太完美,比如Sine E這個波形: 你可以看到這個正弦波有些疙疙瘩瘩的。這種波形的聲音和完美的正弦波的聲音有很微妙的差別。然而,這種不太完美的正弦波卻聽上去更有穿透力。這種波形是模擬合成器的一大特色,被稱為是Vintage類型。Vintage波形的聲音聽上去更「溫暖」(這種形容詞你只能用自己的耳朵多去體會了),人們的耳朵更喜歡聽。可以說模擬合成器的工程師們是花了相當多的努力才最終製造出這些特殊的「不太完美」的波形的。而且你要注意的是沒有任何物理樂器會發出「完美」的波形。 所以Operator就用純粹的數字方式來「模仿」這種波形,試圖再現模擬合成器「溫暖」的聲音。但是糟糕的是數字化方式導致的一個最嚴重的問題是,不論你使用多麼精確的D/A轉換器去把數字信號轉換為我們可以聽到的模擬信號,都會導致轉換出來的模擬信號聽上去很不Vintage,也就是很冰冷、很硬、很刺耳。當然,這裡出現的形容詞你一樣要用自己的耳朵去仔細體會,因為這種差別更多不會表現在聲音的特徵上,而是表現在聲音的感覺上,而且似乎多數人其實都並不介意這種微妙的差別。 不過由於軟樂器使用電腦平台,可以對原始波形進行異常複雜的處理,所以從某種角度上講,原始波形的作用實際上已經被大大地弱化了。這在我們學習到Minimoog這個軟樂器的時候,你可以看到很明顯的比較。你可以看到由於受到成本的壓制,模擬合成器在設計的複雜程度上根本不可能達到軟件的高度,所以模擬合成器對形式簡單的原始波形的依賴很強,但是軟樂器就沒有那麼強的依賴了。 你需要重點去關注的,僅僅是Operator提供了多種波形可以選擇。 自然泛音 在「樂器和我們」章節中已經說過物理樂器發出聲音的原理,即由物體的物理振動引發空氣振動產生聲音。物理樂器使用的振動介質有3種: 1、弦。比如吉他、鋼琴、小提琴,都是由弦振動發出聲音。 任何一個介質在振動的時候都並不是發出單一頻率的聲音。我們以弦振動為例來說明。 這個整體的振動發出的音量最大,頻率最低。這個頻率叫做基頻,也就是基礎頻率。實際音高就是由這個基頻決定的。 但是當你撥動琴弦後,琴弦不僅僅產生上述振動。除了整體琴弦會振動外,琴弦還會發生其他複雜的振動。 首先琴弦會分成兩半,這兩半會發生各自的振動: 你要特別注意,這兩個半截琴弦的振動和琴弦整體的振動是同時進行的。 由於這種振動只有一半長度的琴弦,所以振動頻率比整體振動要高一個8度,也就是頻率高一倍。 這個概念對於吉他手來說是很好理解的,因為你可以觀察一下吉他,12品正好在整個琴弦的中點上: 這個高8度的振動產生的聲音就叫「自然泛音」。所以每一次你撥動琴弦時,在基頻的基礎上,會有高8度的自然泛音混合在裡面。 然而還沒有結束,4分之1長度的琴弦也在發生獨自的振動,產生高2個8度的聲音,所以基頻上還有高2個8度的自然泛音混合在一起。 But還沒有完,8分之一長度的琴弦也在發生獨自的振動,產生高3個8度的聲音,情況變得更加複雜了,還有高3個8度的自然泛音。 現在我要告訴你一個壞消息,還沒有結束。還有其他各種長度的琴弦在發生各自獨立的振動,產生一大堆自然泛音,混合在基頻上,但是這些自然泛音不全是基頻的8度音,而可能是各種音程關係。 所以琴弦的振動是個極為複雜的物理現象。琴弦的振動不是單純的整體振動發出一個固定的頻率,而是混合了一大堆自然泛音的一個和弦音,這些泛音的音越高,音量就越小。這也是為什麼物理樂器的波形看上去總是很複雜的原因: 上圖是物理吉他的波形,你可以看到吉他的波形很複雜,就正是因為它是一個混合體。而恰恰正是因為吉他的波形是一個混合體,才形成它獨特的音色。 這種現象使得你在製作音色的時候,必須考慮到自然泛音這個因素。因為OSC發出的正弦波是單純的波形,沒有混合任何泛音在裡面。你製作音色時,必須自己手動製造泛音,來使你的音色更動聽和更有穿透力。 但是不管OSC使用什麼樣的波形合成方法,都不提供自然泛音選項,讓你來添加自然泛音,人類的聲音合成技術不是這樣工作的。所以你不能按照物理樂器的思路去考慮問題,而是要按照軟樂器的思路來製作音色。 作為第一天訓練,我們對軟樂器的基本工作瞭解的還不夠深,我無法進行更進一步的描述。所以現在你要關注的是,OSC的音調參數的工作模式。這裡涉及到的最重要的問題是,當你同時打開若干個OSC時,它們的音調參數怎麼協同工作。 Operator的OSC使用的就是「自然泛音」模式。當Coarse設置為1時,就是基頻音高,這時,你彈奏什麼音高,OSC就發出什麼音高。但是當你把Coarse參數設置為2時,就是第一個自然泛音的音高,也就是高8度時,你彈奏的音都會高一個8度。設置為3時,就是第2個自然泛音的高度。也就是高13度。 設置為4,是第3個自然泛音的高度,也就是高2個8度。下面是自然泛音序列的音高表: 這個表裡只列出了C音的前16個自然泛音的音高表。你只需大致瞭解就夠了,沒必要背下來。

2、semi-tone模式。Semi-tone是半音的意思,也就是鋼琴鍵盤上白鍵和黑鍵之間的音程關係。設置為0是標準音高,1是上升一個semi-tone,2是上升2個semi-tone,等等。

3、8度模式。1是標準音高,2是提升一個8度,3是提升2個8度,等等。

請參見Video 1.1.mov,更直觀地瞭解波形。

請參見Video 1.1.mov,更直觀地瞭解波形。

請參見Video 1.2.mov。或請參見我撰寫的《Ableton Live5.2嚮導》第5篇《Release Me》。

請參見Video 1.2.mov。或請參見我撰寫的《Ableton Live5.2嚮導》第5篇《Release Me》。

現在請用上述方法,分別為Sine、Saw D和Square D錄製一個單獨的Clip到Audio軌。

然後分別放大每一個Clip看一看我們錄下來的波形:

比如我們來看一下放大了的電吉他的波形:

2、面。比如鼓、鐃鈸等打擊樂器,都是由一個面的振動發出聲音。

3、空氣。比如笛子、小號等管樂器,都是直接由空氣的振動發出聲音。

注意,弦和面的振動最終產生的聲音,也是空氣振動,因為我們能聽到的「聲音」就是一種空氣振動。

琴弦在振動的時候,整體琴弦來回移動,產生空氣振動:

這裡提醒你注意,在這本書裡講到「自然泛音」概念,只是為了讓你更加深入的瞭解物理樂器產生其音色特徵的真正原因,而不是為了讓你用這種思路去使用軟樂器。因為沒有任何軟樂器提供添加自然泛音的參數,軟樂器使用各種其他的手段來產生帶有豐富泛音的波形。比如使用更多的OSC來協同工作,以及我們在後面會講到的其他合成波形和處理波形的方法。 請觀看Video 1.3.mov,瞭解Operator裡的Coarse參數的工作原理。

請觀看Video 1.3.mov,瞭解Operator裡的Coarse參數的工作原理。

文章出處http://www.midifan.com/

繼續閱讀....